美國最高法院最近推翻Roe v Wade一事,對我來說,除了其對女權在實務上必然帶來的衝擊之外,更讓我輾轉反覆的,其實是論理層次的問題。

我關心的「論理層次」,是指支持以及反對墮胎的論證具體所引用的理據。我之所以關心這個問題,主要原因是因為,支持墮胎與反對墮胎不是只有一個方式,但是不同的理據的強弱以及各自會遭遇到的困難不盡相同,因此,即便是支持墮胎,要也要非常小心自己支持墮胎的理據會不會「引狼入室」,被用來支持一些自己不想支持的行為。好比說,殺嬰(infanticide)。

怎麼說呢?

我們可以從反對墮胎的經典論證架構看起:

前提

一) 人皆有生命權

二) 人皆有身體自主權

三) 生命權遠較身體自主權重要

四) 胚胎是人

====================

結論

一) 因此,胚胎有生命權(根據前提一與前提四)

二) 婦女不能訴諸身體自主權來證成其侵犯胚胎生命權的行為(根據前提三與結論一)

針對這個經典反墮胎論證,一個很常見的回應手段即是針對前提四去做攻防。比方說,我們可以進一步區分人類(human)與具有道德人格的人(person)的。所謂的人類,只是任何在生物學意義上從屬於智人的生物,所以只有受精一天的受精卵,也是人類。但是道德討論上真正有意義的,是後者,是有有道德位格的人(person)。許多學者,像是Peter Singer,就認為要有道德位格,這個生物必須具有一定的認知能力,像是自我覺察的能力(self-awareness)、計畫以及在乎自己的未來的能力等等等的。

所以從Singer的角度看來,胚胎自然不是有道德人格的人,也因此,墮胎自然沒有侵害任何「人」的生命權。只是,由於Singer的論述奠基在認知能力,援引Singer的論述去支持墮胎的話,會導致殺害新生兒也是道德上可允許的的結論。這是因為,Singer所提及的這些認知能力,乍看之下要達成的門檻沒有那麼高(事實上,Singer就是用同樣一套標準去論述何以諸多動物有動物權的),但以目前我們對人類新生兒的認知能力的了解來說,新生兒要出生數週後才具備Singer所提及的這些能力,也因此,用Singer的論述去挑戰前提四,要付出很大的代價(接受殺害新生兒也是道德上可允許的此一結論)。Singer本人接受這個結論——殺嬰這個行為本質上是道德上可允許的(因為他們的認知功能根本沒有發達到會在意自己的未來等等的),我們之所以不接受殺嬰這個行為,是因為這會傷了嬰孩的父母的心。

Singer對於不雙標的追求,使得德國的學校邀請他去演講時,被大肆抗議(想想二戰時德國做了什麼,不難理解),要去普林斯頓接任教職時,學校的Trustee甚至威脅以後不再捐錢給普林斯頓。我作為一個內心小警總常常出來巡邏的卒仔,對他的的堅持,是真心誠意的非常敬佩。

雖然我可以理解Singer為什麼不覺得殺嬰本質上有問題,但我的「!!!囧rz」感,總讓我覺得這哪裡有問題。要支持墮胎,是不是用別的角度去論述,會比較好?

Judith Javis Thomson經典的A defense of Abortion,就是直接不去討論胚胎是否有無生命權,為了論述方便(for the sake of argument),她把這個前提通通讓給反對墮胎的那方,她大方「假定」,胚胎皆有生命權,即使是才剛受精一天的也都有。

Thomson的論述精闢在於,她不需要去處理什麼時候人類會有道德位格的劃界問題,她只要攻擊前提三就可以了:「生命權真的遠比身體自主權重要,重要到可以訴諸生命權去侵害他人的身體自主權嗎?」倘若我們的答案為否,那麼,最最最重要的結論二,也就是「婦女不能訴諸身體自主權來證成其侵犯胚胎生命權的行為」,就會因為前提三失效,而跟著不成立。

這就是Thomson的經典思想實驗「拯救小提琴家大作戰」要達到的目的。在這個時想實驗中,小提琴家與被綁架的民眾都有完整的生命權,所以沒有什麼小提琴家到底是不是人的問題。Thomson藉此論述,即便小提琴家確實具有完整的道德人格、有生命權,他的醫療團隊也不能夠為了保全他的性命而犧牲掉別人的身體自主權。Thomson這個論述策略,就不會碰到Singer的論述策略會碰到的殺嬰問題。

我之所以會對Roe v Wade論理層次的問題感到如此焦慮,主要的原因在於,在哲學上,這些理據差異以及相關後果,直接立即的影響,其實也就只是學術討論的風向而已。但是在法律實務上,一樣的墮胎法,不一樣的論述,對實務會有不同的影響。

最近同事便告訴我,荷蘭的墮胎法規雖然在歐洲來說是非常自由開放,但荷蘭墮胎法規所訴諸的論理依據,並不是身體自主權,而是胚胎是否具備在母體外存活的能力(viability),這也是為什麼荷蘭目前允許婦女在24週前施行人工流產(胚胎通常要到24週才具備在母體外存活的能力)。不難發現,這個立法的邏輯,還是在胚胎是否已成為具道德位格的人上打轉。但是,是否具備在母體外存活的能力一事,不能單就胚胎發育程度決定,沒有保溫箱等等的現代科技,三十週的早產兒要存活下來也不是那麼容易。也就是說,在討論胚胎是否具備在母體外存活的能力一事,必須要將科技層次拉進來看。一但我們將科技層次拉進來看,不難推論,胚胎在母體外存活的週數並不是一個定值,而是一個會隨著未來醫療科技進步而跟著縮短的變量。荷蘭如此立法,按道理,未來荷蘭允許墮胎的週數也應該跟著下修。這顯然是一個任何關心婦女權益的人都不願意接受的結果,而這也是為什麼我同事目前手上的其中一個研究案,就是做科技進展可能對荷蘭墮胎法造成什麼樣的衝擊。

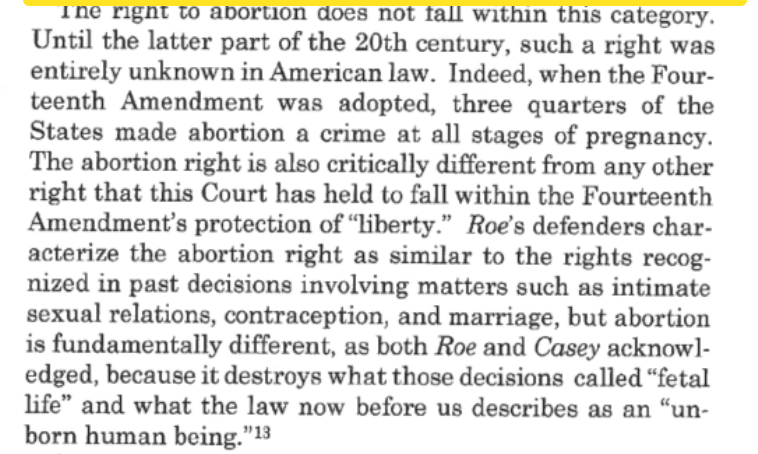

這次美國最高法院推翻Roe v Wade的裁決,也可以從論理依據的角度來討論。先前看了Ginsburg與當時還在最高院當clerk、有實際參與Roe v Wade 判例撰寫的Geoffrey Stone在芝加哥大學法學院的對談才知道,當時最高院其實考慮有兩個很不同的策略,一個是走隱私權,一個是走平權。之所以會走隱私權這個論述策略,很大一部分的原因是當時美國剛好在討論(吵?)平權修正案(Equal Rights Amendment),最高院不希望自己的判決被解讀為支持平權修正案,所以就走了隱私權策略,而不是Ginsburg認為理據上更為充分的平權論述。更加令人不勝唏噓的是,1923年就被提出的平權修正案,目前依舊沒有正式成為美國憲法修正案。

至於台灣呢?台灣的優生保健法還滿逗趣的,有興趣的朋友可以自行查閱,記得要連優生健保法施行細則也一併找出來仔細玩味。

—

Roe v Wade at 40 對談

非常精彩,強烈推薦每個對Roe v Wade與民主有興趣的人觀看。

尤其是Stone 當時有直接參與Roe v Wade,他分享的內幕映照Ginsburg對於「進步最高院」的保留,後勁很強。Ginsburg真的是個非常深邃的人。

雖然哲學界主流風向是支持墮胎,但也不是沒有哲學家反對墮胎,知名的R. M. Hare就從康德的倫理架構論述寫了一篇Abortion and the Golden Rule 。Don Marquis的Why Abortion is Immoral 也是墮胎這個議題上非常有名的一篇文章。我個人是沒有被他們說服就是了。

—