最近這幾年台灣流行起了「減法哲學」這種東西,另外一個很常見稱呼則是「斷、捨、離」。簡單說起來就是,把不必要的東西從自己的生活中移走,讓生活的空間更加清爽。嗯,這類的「哲學」書泰半都與居家整理術還有室內裝潢有關。

根據我自己不準確的統計(其實根本沒有做過統計),一般來說,大眾流行的東西我通常都不大喜歡,減法哲學這種東西,是難得大眾流行,而我也深深認同的。只是看過我的房間的人大概都知道,我個人對於在居家收納上實踐這種減法哲學的興致沒有很高(過於懶惰;書啊論文阿可樂啊餅乾啊,還是亂灑在電腦附近這樣感覺溫馨又方便。我媽曾因此覺得應該訂作一個大餅讓我可以掛在脖子上一邊讀書一邊吃,母愛的光輝真是令人動容啊。)。我比較有興趣的是在我的工作上與教學上實踐這門減法哲學。

剛離開台灣到國外時,我一直有一種書讀得不夠多的自卑感。我覺得洋人同學們在課堂上之所以可以問出很犀利的問題,一定是因為他們母語是英語(或是語系跟英語相對相近),讀過很多書、念過很多論文。但後來幾次跟同學聊天,我才發現問題根本不是書讀不讀得多,而是讀不讀的對、精不精——我讀過好多他們讀都沒讀過的東西。甚至後來開始出門開研討會,跟與會的學者聊天時,我才發現原來有些我以為是常識的東西,在國外一流名校拿到博士的學者也未必讀過。有次我跟一個從牛津畢業的朋友聊天,講到以前的人不知道其實「晨星」跟「昏星」都是同金星的話題 [註一],這個討論、相關的文章,其實是我在大一時就讀過的,但是對方聽得津津有味,還問我這方面的討論可以多讀一點哪些文章。

我滿訝異的。因為我覺得,這不是常識嗎?怎麼會有牛津畢業的學者不知道?(類似的景況,也發生在我跟MIT之類的學校出來的學者聊天時。這方面,我覺得跟英國或美國訓練模式的差異,比較沒有關係。這可以另文討論。)

又過了一陣子,我才領悟到,其實這哪是什麼必須要知道的常識。朋友的領域又不是語言哲學,有什麼必要要知道這些討論?他只要專心在自己的倫理學領域,好好思考他要處理的領域就好了。我以為這是常識,只是我以為。而且,知道這樣程度的討論,也沒能讓我在語言哲學領域中作出貢獻,充其量,它帶給我的就是吃飯喝酒時,可以跟別人閒聊,讓人覺得「哇~你好聰明噢~怎麼什麼都略懂~」而已。

最近跟另外一個朋友聊天,聊到朋友孩子在國外上小學的狀況,朋友說其實觀察下來,孩子的學校沒有像台灣一般學校那麼在乎「進度」,他們可以一整個學期就演一齣愛麗絲夢遊仙境,也可以兩週時間就寫一個作業,他們在乎的不是塞給小孩子多少資訊,他們在乎的是從中小孩子培養了什麼能力。比方說,花上四天的時間讓孩子瞭解數學圖表的意義。

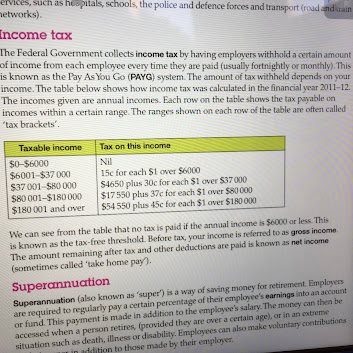

這個作業是這樣:老師稍微解釋長條圖、圓餅圖、折線圖後,請小朋友回家做「用水量調查」。小朋友要自己統計,然後想要怎麼好好呈現出統計出來的數據。

老師設計統計表上的項目有:洗手手幾次、便便沖水幾次、洗澡澡幾次、用洗碗機洗碗幾次、在流理台洗碗幾次、煮開水幾次等等等。另外當然還要有各個項目的耗水量之類的。

Fig 1. 老師設計的統計表。家裡的大朋友小朋友都要乖乖參與喔!

這些東西小朋友在家裡面統計三天後,最後一天自己要想,要用什麼樣的圖表呈現如各個用水項目使用頻率、佔總耗水量多寡之類的問題。要分析一下家庭用水量的分布狀況,看是大便沖水佔最多比例呢?還是洗碗機洗碗佔最多?之類的。 所以,四天,一份作業。

Fig 2. 老師設計的問題

老師設計的問題其實也不是只有數學,某意義上來說還跨到了地理、公民(第三問:你家的水是哪邊的蓄水池、井來的?第四問:英國地區一人平均每日使用八十升水,你用的比這個多還是少?)

朋友分享完後問我「我們以前是什麼時候學圖表的?我們是怎麼學的?」我想了想,好像也是小學時有稍微學到,但通常就是長條圖加加減減,圓餅圖的話大概就是什麼睡覺時間佔了餅圖的百分之三十的話,等於睡了幾小時這樣的教學吧。其實認真想,台灣學的又快又多,比起朋友女兒的花四天才弄這樣一個統計表,我們累積的知識可多得多,我們還練習了一天有二十四小時,二十四小時乘以百分之三十的高難度乘法勒!(我覺得朋友的女兒應該還是無法做到我們那麼超群的數學運算能力XD)

朋友聽完大笑。但我們兩個心裡其實都覺得,這不好笑啊。我們都考過雅思,都知道很多在台灣已經拿到碩士學歷的學生對如何分析雅思的圖表題感到無比挫折,但朋友的女兒才九歲,就在這個實踐斷捨離哲學(?)的教育環境下,學習怎麼使用統計跟利用圖表。

我們知道,等孩子跟我們一樣到了十八歲時,她大概不會像我們一樣唸書唸到可以把清朝所有年號都在腦袋中轉換成西元紀年(我說真的,我到現在都還知道道光二十二年簽訂南京條約,換算為西元年為1842年,我也還知道大明崇禎十七年是1644年,因為歷史考試會考。),她大概不會像我們一樣,知道美國各大農業帶氣候特色。她的所知道的「資訊」,肯定是會遠遜於我們的,畢竟我們花一天做完的背完的,她所在的教育體制希望她是用四天來深刻理解與體驗。不過,十八歲時的她,分析能力、找尋資料佐證(反駁)自己觀點的能力,大概會比大學畢業時的我們還要來得出色吧。

我想,台灣教改一直無法成功,很大一方面就是無法真的執行斷捨離吧。每一科的專家都覺得這個重要那個重要,每個都是學生應該知道的常識。弄到最後就變成了,學生被灌輸了很多資訊,卻來不及培養駕馭資訊的能力。但其實,有了駕馭資訊的能力以後,學生自己也能在課堂以外找尋專家學者們覺得重要的資訊啊。

跟朋友聊天聊到最後,我們歸結(!)出一個結論:「台灣學生雅思寫作普遍寫得很爛是因為小時候沒有在廁所統計大便沖水幾次。」

補記: 關於到底什麼是常識,我真的越來越搞不懂了。

我有另外一個好朋友,大學時讀牛津,成績好的不得了,好到他的學院給他每週兩次免費吃正式晚宴(請自動帶入哈利波特電影中的吃飯畫面)的特權之外,牛津的All Souls College也曾邀請他參加徵選為All Souls College的院士的考試(這只有各領域成績最好的牛津大學生會受邀,不是你想報名就有人理你),只是學術生涯上的考量讓他不想繼續待在牛津,就跑到the other place了,現在在他自己的專業領域,也是顆閃耀的新星。

不過,有次我們一起吃飯,他問我「神經跟血管不是同樣的東西嗎?」我吃下的馬鈴薯泥差點噴到他的臉上。真是,好險好險。我當下的反應當然是怎麼會有人連這種常識都不知道,但後來又想想,為什麼一個中世紀語言學家要知道這個?難道他知道這事情就可以自己幫自己開刀嗎?他知道這個比起他花時間學冰島文要對他的人生有幫助嗎?

又有一次,我跟另一個劍橋的流行病學家朋友在一間餐廳吃飯,餐廳的屋頂是呈現金字塔狀的。我那朋友堅稱屋頂跟地平面的夾角是六十度,我只好用我卓越的(!)高中三角函數知識,在衛生紙上寫算式,(不嚴謹的)證明絕對不可能是六十度。我很厲害對吧?可是人家三角函數很爛還是拿到Pfzer給的全額獎學金,而我人生第一次真的在考試以外的範疇使用三角函數就是證明給Pfzer獎學金得主看屋頂跟地板的夾角不可能六十度……

我還是認同,不管是學什麼、做什麼職業,都還是要基礎的常識。但到底什麼東西要列為常識,其實我越來越搞不清楚了。我比較清楚的大概是,囫圇吞棗絕對不是好事。寧缺勿濫。

最後,感謝朋友幫忙從垃圾桶把小屁孩的作業撿回來,讓我附在這篇說好不要再寫長文結果又變很長的廢文上,跟大家一起思考教育的其他可能。

此外,請讀者留心,朋友的孩子的小學的狀況,不能推論到「英國的教育狀況」,更不能推論到「歐美的教育狀況」,這個推論做得太遠也太粗糙了。這邊分享朋友的孩子的作業,只是想要說明,在英國,有這麼一間小學,他們是這樣教育小孩子的。我要如此強調是因為,只要對英國教育體制整體狀況有稍微了解的人都知道,其實英國的教育體制整體來說也有許多問題。我無意要論述英國教育體制整體來說比台灣好,這不是我的重點。

—

註一:因為金星會分別在早上跟下午出現,但古代人以為早上的那顆跟下午的那顆不一樣,所以早上時的金星被叫做晨星,下午時的叫做昏星。哲學家會對這個問題有興趣的原因在於,明明晨星昏星指涉到都是金星,沒有人會質疑「晨星是晨星」是真的 ,可是在面對「晨星是昏星」這樣的命題時,許多人卻不敢直接大聲說沒錯。

對這個議題有興趣的朋友可以自行閱讀Gottlob Frege的On Sense and Reference,欲罷不能的話可以在讀讀Bertrand Russell的On Denoting、Saul Kripke的Naming and Necessity。