在歐洲工作時,常趁著地利之便造訪罕有外地觀光客造訪的小城。

我一直都有逃離都市文明的傾向,對功名利祿,說不上輕鄙,也算不上熱衷。

每次到了數百年如一日的中世紀小鎮,羨慕的情緒,還是難以克制。或許人就是永遠在欣羨自己所沒有的,身處在無數機會之中,反而希望可以安安靜靜過上一成不變、簡簡單單的生活,人中龍鳳什麼的,就讓別人去當吧。

不同的城鎮自然有不同的景色,但真正讓我在這些年中,不斷不斷地回憶起的古城,說來說去,也只有那年夏天造訪的那座小城。

多年前的那個夏天,在英國求學的階段業已告一段落。我不知道我接下來要做什麼,只覺得如釋重負,終於可以不用再焦慮「原創性」、想不到好題目。

為寫而寫,跟為嘴而嘴,本質上並沒有什麼差異,都是在浪費生命。這虛無的程度,或許還更勝追求年薪破百,因為後者至少還能拿去換成可以實際享受的物質。

為了在電腦上打出一段段看似言之有物的空洞,在英國的那一年,我沒去過什麼地方。愛丁堡沒去過、多佛沒去過、貝爾法斯特沒去過,連鎮上知名的糕餅店、近郊的司康名店,我都沒去過。那時的我還是個不懂什麼叫work-life balance的人。

直到自己放過了自己後,我才從自己建構的牢籠中爬出,探索這個世界,還有自己。

所以我想造訪那座古城,想藉由它跟這一切道別,啟程前往人生下個階段。

雖然從物理時空上來說,自從離開英國以後,我便未曾再訪過這座小城,但每當困頓迷惘時,我的思緒總是會飄回那年的夏天,想起我不期而遇的那些人。

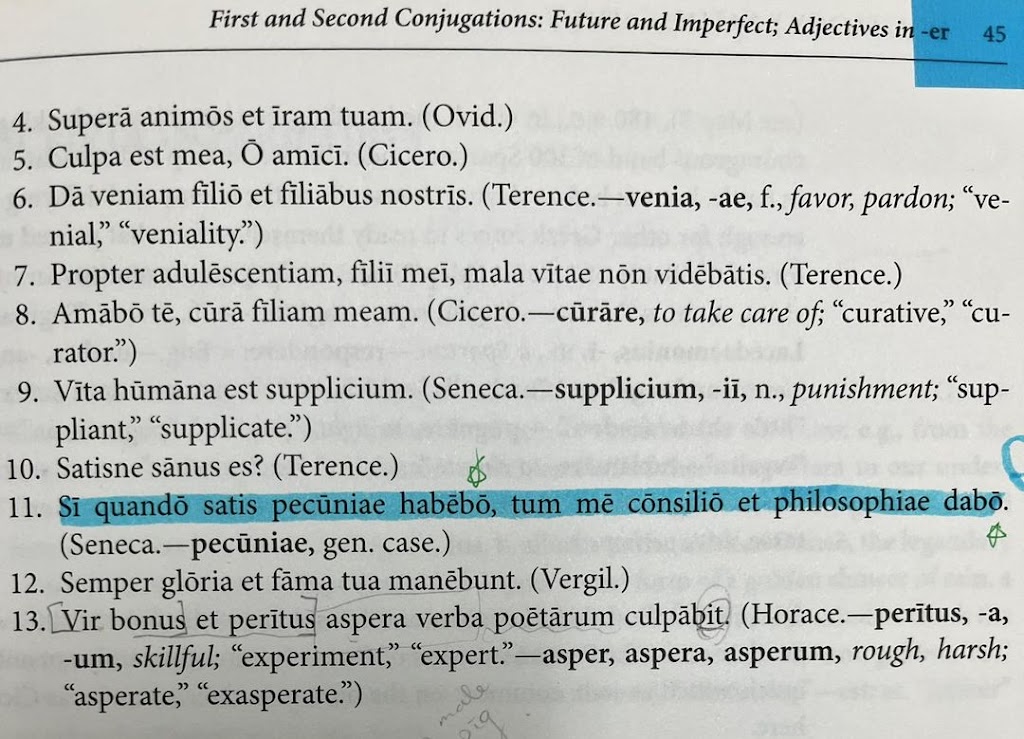

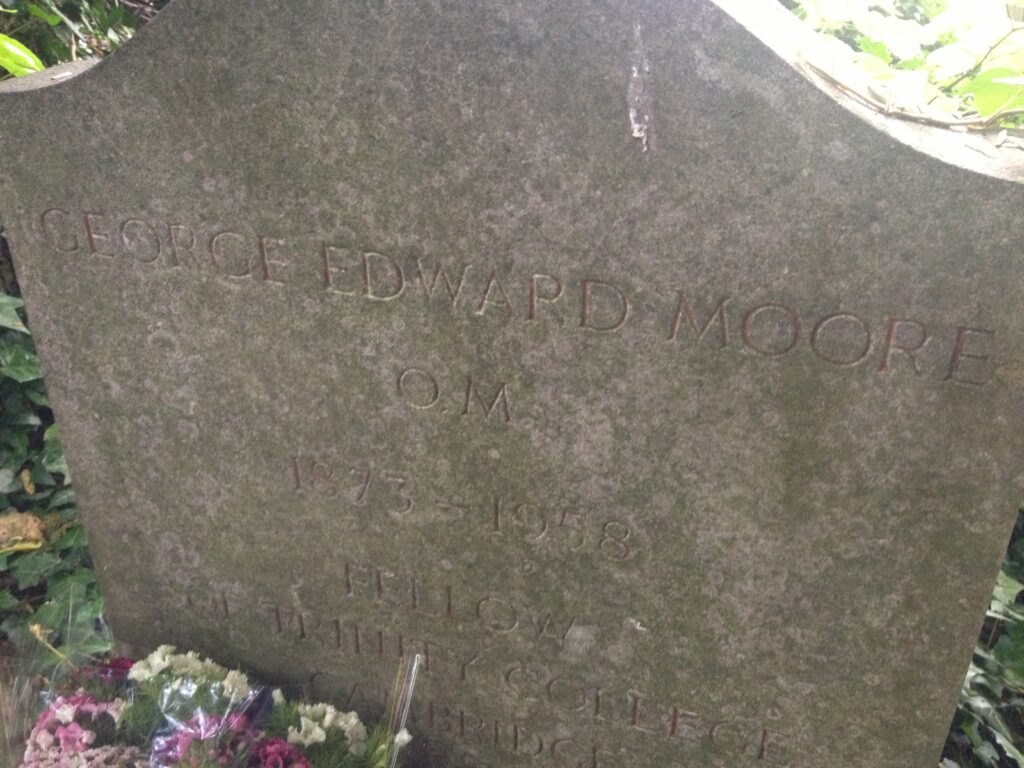

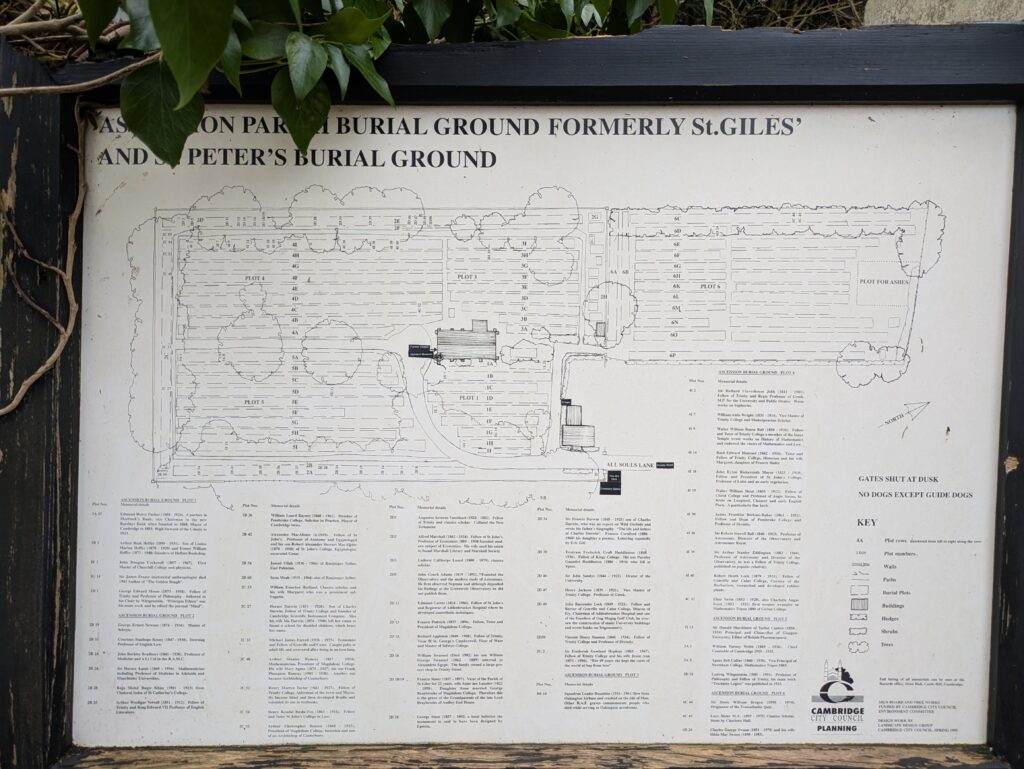

啟程前,其實我對這座古城的了解並不多,我只知道我要找的一個人住在那,就這麼多而已。我甚至連這地方是個城我都不知道,因為在地圖上,它的名字是Ascension Parish Burial Ground,直到守墓人聽見我興奮高喊「Found him!」的聲音,拿出來這個necropolis 的地圖,我才知道自己來的是座亡靈之城,而非墓園。

當初想找的人,其實不是非常好找。我反到是先見到了許多我根本沒想到會在這見到的名字,然後伴隨著各種驚訝與唏噓。

我第一個不期而遇的,是在墓園門口的G. E. Moore,他的墓碑矮矮小小的,沒什麼裝飾,青苔日復一日年復一年生長、脫落,文字也漸漸斑駁,再過十幾二十年,坐擁絕佳位置的Moore,大概也難以被人注意到吧。

第二個巧遇的,是跟父母合葬的Frank Ramsey。我只知道他是個早逝的天才,但確切多早、而這個早逝又意味著什麼,是我未曾思考過的問題。

原來,26歲就過世的一代數理邏輯、語言哲學天才,連自己的墓都沒有。[註一]

坦白說,在那之前,我真的不曾意識到Frank Ramsey 26歲就過世,意味著什麼。

更幽默的大概是,直到多年以後,某次跟人提起這個巧遇,才另外發現,Frank Ramsey的父親Arthur Ramsey也是個數學家、物理學家,甚至還擔任過Magdalene College的President,我實在有眼無珠。

這座墓園裏究竟住了多少叱吒學界的一代宗師,我到現在仍然不知道確切的答案為何。當下我只覺得,既然一下就遇見了Moore與Ramsey,那我要找的人應該也能很快找到吧。

被驚喜充滿的我,顯然在當下是沒把Ramsey一家的墓碑旁叢生的枝葉當一回事,完全沒意識到,這裡畢竟是個亡靈之城,是個隨時都會被植物吞嚥、分解的城市。我與同行的A在偌大的墓園中繞來繞去,遍尋不著我們此行的目的,太陽的溫度,也非常有感地漸漸轉弱。

說也奇怪,就在快要放棄時,我突然有個感覺,覺得要往另一頭的草叢裏找,果不其然,Wittgenstein 的墓碑,就鑲在那片荒地的一隅。

看著照片,好多回憶又湧了上來。看,我連是在Sainsbury’s買都還記得。

我想,當時我那聲Found him,聲音應該是非常的大,大到讓守墓人從教堂裏走出來,貼心向我介紹,當初協助Wittgenstein 後事的學生就葬在一旁。

如果不是這位守墓人,說真的,我絕對不會注意到一旁還有另外一個墓碑,自然也不會知道,G. E. M. Anscombe 選擇死後也要伴著Wittgenstein 。

我一直都覺得西方世界會將墓碑就簽在地上供人踩踏非常奇妙。

我這反應,大概也反應我其實不是個無神論者吧?

那天,因為各種的巧遇,以及該見到的人也見到了,歸程的滿足與喜悅自然不在話下。

那次的小旅行對我的人生觀到底帶來了什麼影響,倒是過了好一陣子我才真正意識到。

我依稀記得,那張地圖上標註的還有十二十三世紀某某學院的院長。這樣的人在當時肯定有一定的社會地位,學術也有一定的成就吧。但我根本不知道他是誰、做了什麼,我甚至連他的名字都完全記不起來了。亡靈之城的居民之於我,泰半與這位院長之於我相同。

去到英國前,總覺得自己要做點什麼,該為真理犧牲一切。犧牲了之後呢?之後,我終將淹沒於荒煙蔓草之中,或是燒做骨灰,幾代之後,也是如Moore 、Ramsey、Wittgenstein 、Anscombe一樣,無人聞問。

很多人問我為什麼對很多事情(尤其學界職涯)看得如此開,我怎麼想怎麼覺得,最好的解釋,大概就是我有幸在二十初頭就見證了虛無——不是只有物質追求是虛無的,學術聲譽也是虛無的。

倒不是說,我早已完全看開,倘若我真的完全看開了,知行合一之下,我應該早早提出辭呈了。如果完全看開,就不會時不時地神遊回那個夏天、那座古城。

是呀,多麼荒謬的圍城。進不去時,總想著如何攀過高牆,成為城裏的一份子。但費盡力氣翻過了牆後,看著水文一篇篇發,一下就升上副教授的同期還有加速崩解的學店慘業,坦白說,真的會有種,既然學術做得好做得不好最終都將埋沒在時間洪流之中,在我也不是個能留下什麼的人的情況下,犧牲與家人朋友相聚一起的時間與機會的自己,到底所為為何?

功名利祿都是假的,學術聲譽是假的。如果Thomson是對的,那宇宙最後也將歸於寂靜,一切的競爭都沒有意義,也不再可能。

只有逝去的生命是真的。

—

後記

這篇文章想寫很久了,有多久呢?久到,我甚至老早就拜託朋友跑一趟Ascension Parish Burial Ground,幫我要一份新的地圖,但就一直都沒有動力把思緒慢慢透過文字給牢牢捕捉下來。或許,這種文章,就是要在低落、想家時,才寫得出來?

雖然是可以理解為什麼他們會覺得這樣比較好,但墓園這麼大,有一個紙本可以隨時參照還是比較好。

有興趣的朋友可以參考看看 https://en.wikipedia.org/wiki/Ascension_Parish_Burial_Ground

裡面有知名居民列表

註一:這篇文章早先的版本這此將Ramsey的死因寫作「因為游泳而意外感染肺炎而死」,經 秦紀維 提醒,根據最新研究,我們目前能掌握到的Ramsey的病歷資訊,在專業醫師團隊的推敲下,得到的結論是「不能確定確切是什麼、是誰導致Ramsey過世」(但根據驗屍報告,我們可以確定過世當下肝膽狀況不好、有嚴重感染),因此在這邊修正成「26歲便過世」。

有興趣的朋友們可以自行參考這篇論文:

Misak, C., Naylor, C. D., Tonelli, M., Greenhalgh, T., & Foster, G. (2023). Case Report: What—or who—killed Frank Ramsey? Some reflections on cause of death and the nature of medical reasoning. Wellcome open research, 7, 158.